烘溪沖積扇間的一塊小台地。台地上的四千多

位住民多半靠著在溪埔田種植茭白筍為生。

「埔里因為四周是山,颱風很少吹得進來

,所以我們這裡老房子的屋瓦都只是用石塊壓

著,不必用黏接劑固定。」黃煥彰領著遊客穿

梭在愛蘭台地上的鐵山社區的巷道中,指著一

落落老厝說。而埔里也因為有高山屏障,有好

水不絕,有終年陽光普照的天氣,而成為台灣

手工紙的發源地。

|

「愛蘭」是位於埔里盆地之西、眉溪與南 烘溪沖積扇間的一塊小台地。台地上的四千多 位住民多半靠著在溪埔田種植茭白筍為生。

「埔里因為四周是山,颱風很少吹得進來 |

|---|

台灣手工紙的歷史其實不長,是在日治末期才從日本引進的,距今只有六十

多年的時間。雖然造紙術中國人發明的,但諷刺的是清朝統治下的台灣至日治中

期為止,由於使用的數量有限,因此台灣本身並沒有傳入製造文化用紙的技術,

因而二、三百年台灣所需的文化用紙,都是仰賴大陸或日本進口的。

清晨八點,一如往常,「廣興紙寮」的抄紙台與烘紙台的十幾位師傅陸續就位

一頭灰黑相間的髮色,下巴鬍髭亂竄的抄紙師傅,雙手抬起不鏽鋼製的Keida

,沒有打卡、不用簽到,後來者與先到的人閒話兩句,就開始一天的工作。

﹝篩紙器 ﹞ , 用膝蓋輕 觸按鈕,刷 的一聲, 如牛奶般的半透明紙漿 原料已經

準確的送入Keida中。他純熟的將紙漿來回晃動,有如一道極具韻律的運動,紙

漿透過搖晃的過程形成纖維交叉,濾去多餘的水後,即是一張宣紙的雛型。

「今天的手工紙廠多半已經採用半自動化的工具,比起從前是輕鬆太多了。」

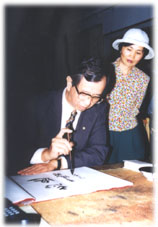

「廣興」的創辦人,黃煥彰的父親黃耀東說。

民國四十八年,當二十七、八歲的黃耀東

因姐夫買下一間紙廠的經營權後,投入這個完全陌生的行業。

|

六0年代的台灣, 手工紙已經有了不錯的基礎, 也由於工資便宜,生產成本較低, 而逐漸打入日本的市場。 黃耀東在姐夫當股東的紙廠從基本學起, 尤其在調配原料上特別用心。 他認為, 一般人都說做紙第一要緊的技術是學抄紙、 烘紙,但是那都不及調配原料來的重要。 |

黃耀東在姐夫的「國泰 紙廠」認真研究了十四年後 ,因父親中風要照料而辭職 回到「愛蘭」台地上的家園 。當時正是台灣紙業全力搶 攻日本市場的開始,埔里的 紙廠都幾乎賺足銀兩,他想 ,憑自己的本事應該不難有 一番作為,於是打定主意, 自己開一家紙寮,湊足資金 ,一家最克難的「廣興紙寮 」招牌,就在愛蘭台地豎起

黃耀東體會到不能再完

與父親共同度過那段慘 | |

|

「抄紙、烘紙靠的是 技術,而調配原料不 只是技術,而是一門 可以千變萬化的學問 ,而且是需要動腦筋 實驗和研究的學問。 」研究紙漿四十年功 夫的黃耀東得意的說 ,任何一張手工紙只 要讓他看一眼、摸一 下,就可以知道它成 份和製造的奧秘。而 這樣的本事就是靠著 他的虛心求教及有一 顆想要拆組一切紙的 世界的心,所驅動出 來的。 |

| |

|

麵一樣,什麼規格的紙都可以做、什麼用途的紙也都會做,只要有訂單來, 就要想盡辦法做出來供應。「擁有這種技術的應變力,也許是我們能生存下 來的原因之一吧!」

「品質與信譽的堅持,讓它在眾多廉價紙中仍能屹立不搖。」

另外台灣難有為維護品牌和信譽而堅持的榮譽感,也是一大致命傷。

為了教育、文化,不是為觀光 | ||